認知症・物忘れ外来

「認知症の診断基準」に基づく医師の診断と、MRIによる脳画像検査、心理士による検査などを基に、患者さんの治療計画を立てていきます。

アルツハイマー型認知症等、認知症の種類により診察計画を立てます。

また、認知症による精神的問題行為(興奮・攻撃的になる・妄想など)にも対処致します。

①こころの病気

多くのこころの病気は不眠を伴います。近年は、うつ病にかかる人が増えています。単なる不眠だと思っていたら実はうつ病だったというケースも少なくありません。早期「覚醒」と「日内変動(朝は無気力で夕方にかけて元気がでてくる)」の両方がみられる場合が多いです。

②からだの病気

高血圧や心臓病(胸苦しさ)・呼吸器疾患(咳発作)・腎臓病・前立腺肥大(頻尿)・糖尿病・関節リウマチ(痛み)アレルギー疾患 (かゆみ)・脳出血や脳梗塞などさまざまなからだの病気で不眠が生じます。また睡眠時無呼吸症候群やムズムズ脚症候群(レストレスレッグス症候群)など、睡眠に伴って呼吸異常や四肢の異常運動が出現するために睡眠が妨げられる場合も珍しくありません。

不眠そのものより背後にある病気の治療が先決です。原因となっている症状がとれれば、不眠はおのずと消失します。

③薬や刺激物

治療薬が不眠をもたらすこともあります。睡眠を妨げる薬としては降圧剤・甲状腺製剤・抗がん剤などが挙げられます。また抗ヒスタミン薬では日中の眠気が出ます。コーヒー・ 紅茶などに含まれるカフェイン、タバコに含まれるニコチンなどには覚醒作用があり、安眠を妨げます。カフェインには利尿作用もあり、トイレ覚醒も増えます。

不眠を「からだの病気」「こころの病気」「薬の飲み合わせ」など、

多角的に見ていくことにより良い睡眠へつながるかと思います。

薬

| 薬品名 | 注意点 |

| ゾルピデム | 超短時間作用型 半減期 2.5時間 |

| ゾピクロン | 超短時間作用型・半減期 3.5~6.5 時間 |

| エスゾピクロン | 超短時間作用型 変元気 5.1 時間 |

| ラメルテオン | フルボキサミンとの併用禁忌 |

| スポレキサント | 半減期 10 時間 |

検査

・医師による 「不眠症チェックリスト」 等による問診

不眠のチェックリスト

|

Q.1 寝つきは?

|

Q.2 夜間、睡眠途中に目が覚めることは?

|

|

Q.3 希望する起床時間より早く目覚め、

|

Q.4 総睡眠時間は?

|

|

Q.5 全体的な睡眠の質は?

|

Q.6 日中の気分は?

|

|

Q.7 日中の活動は? (身体的および精神的)

|

Q.8 日中の眠気について

|

認知症とは

脳の病気や障害など様々な原因により、 認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態です。 認知症にはいくつかの種類があります。 アルツハイマー型認知症は、認 知症の中で最も多く、脳の中の一部が変性して脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です。 症状はもの忘れで発症することが多く、 ゆっくりと進行します。

次に多いのが脳梗塞や脳出血などの脳血管障害による血管性認知症です。障害された脳の部位によって症状が違うので、一部の認知機能は保たれている「まだら認知症」が特徴です。症状はゆっくり進行することもあれば、急速に進む場合もあります。また、血管性認知症にアルツハイマー型認知症が合併している方も多くみられます。

現実には見えないものが見える幻視や、手足が震えたり歩幅が小刻みになって転びやすくなる症状(パーキンソン症状)があらわれるレビー小体型認知症、スムーズに言葉が出てこない言い間違いが多く感情の抑制がきかなくなる、社会のルールを守れなくなるといった症状があらわれる前頭側頭型認知症といったものがあります。

65歳以上は、5人に1人が認知症に

65歳以上の認知症の人の数は約600万人(2020 年現在)と推計され、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されており、高齢社会の日本では認知症に向けた取組がますます重要になります。

認知症は誰でもなりうることから、認知症への理解を深め、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごすことが重要となります。

症状:新しく記憶できず、 体験そのものを忘れてしまいます

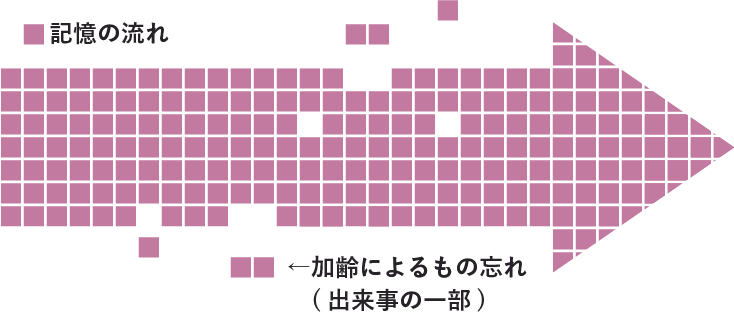

アルツハイマー型認知症の人に最も多く見られる症状がもの忘れ(記憶障害)です。比較的最近のことを思い出せず、体験したことを忘れがちです。ただし、軽度認知障害(MCI Mild Cognitive Impairment)やアルツハイマー型認知症の初期のうちは、もの忘れも軽く、加齢によるもの忘れと区別が難しいです。

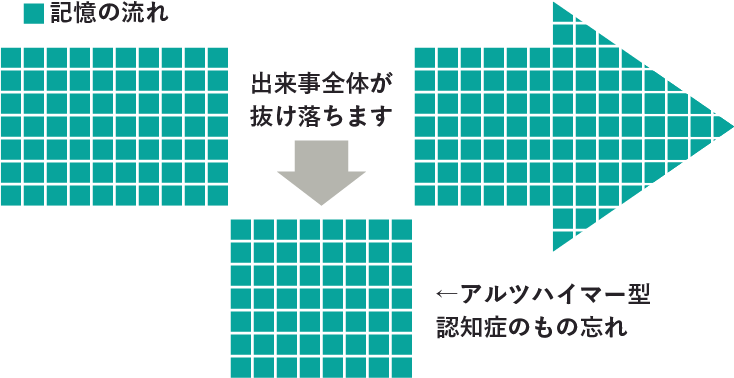

加齢による“もの忘れ”、 アルツハイマー型認知症の“もの忘れ”

加齢による“もの忘れ”と出来事の流れ

加齢による“もの忘れ”と出来事の流れ

加齢による物忘れと認知症の違い

| 加齢によるもの忘れ | 認知症 | |

| 原因 | 脳の生理的な老化 | 脳の神経細胞の変性や脱落 |

| 物忘れ |

体験したことの一部分を忘れる (ヒントがあれば思い出す) |

体験したことをまるごと忘れる (ヒントがあっても思い出せない) |

| 症状の進行 |

あまり進行しない |

だんだん進行する |

| 判断力 |

低下しない |

低下する |

| 自覚 |

忘れっぽいことを自覚している |

忘れたことの自覚がない |

| 日常生活 |

支障はない |

支障をきたす |

最近は早期診断の技術が進歩し、左の加齢によるもの忘れのように見えても軽度のアルツハイマー型認知症やMCIと診断できるようになりました。

認知症のサイン・症状 : この様な症状はありませんか?

認知症の症状は、記憶障害や見当識障害、理解力・判断力の低下などの中核症状と、行動心理症状(BPSD)に大別できます。

もの忘れ(記憶障害)

- 数分前、数時間前の出来事をすぐ忘れる

- 同じことを何度も言う聞く

- しまい忘れや置き忘れが増えて、いつも探し物をしている

- 約束を忘れる

- 昔から知っている物や人の名前が出てこない

- 同じものを何個も買ってくる

時間・場所がわからなくなる

- 日付や曜日がわからなくなる

- 慣れた道で迷うことがある

- 出来事の前後関係がわからなくなる

理解力・判断力が低下する

- 手続きや貯金の出し入れができなくなる

- 状況や説明が理解できなくなる、テレビ番組の内容が理解できなくなる

- 運転などのミスが多くなる

仕事や家事・趣味、

身の回りのことができなくなる

- 仕事や家事・趣味の段取りが悪くなる、時間がかかるようになる

- 調理の味付けを間違える、掃除や洗濯がきちんとできなくなる

- 身だしなみを構わなくなる、季節に合った服装を選ぶことができなくなる

- べこぼしが増える

- 洗面や入浴の仕方がわからなくなる

- 失禁が増える

認知症に伴う行動・心理症状 (BPSD) には、次のようなものがあります。

行動・心理症状 (BPSD)

- 不安、一人になると怖がったり寂しがったりする

- 憂うつでふさぎこむ、何をするのも億劫がる、趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなる

- 怒りっぽくなる、イライラ、些細なことで腹を立てる

- 誰もいないのに、誰かがいると主張する (幻視)

- 自分のものを誰かに盗まれたと疑う(もの盗られ妄想)

- 目的を持って外出しても途中で忘れてしまい帰れなくなってしまう

検査

|

・脳画像検査(MRI)

|

|

薬

|

【認知症の進行を遅らせる】 |

|

|

東京都渋谷区神宮前6-13-7 グランドオム3F |

|

TEL:03-5778-9960 |